이제 한국의 문화상품들은 세계적으로 상당한 범위의 잠재시장을 확보했다. 칸(프랑스)의 봉준호, 오스카(미국)의 윤여정, 빌보드(미국)의 BTS, 넷플릭스(최대 OTT)의 오징어게임, 부커(영국)의 한강까지. 1960년대 세계시장의 주도권 다툼(냉전)에 가담하지 않은 국가들을 감히 ‘제3세계’라고 지칭했던 시절로부터 고작 반세기만의 일이다. 언론과 미디어는 1세계나 2세계에서의 각광을 ‘국가적 영예’라며 칭송하지만, 어딘가 석연치는 않다. 이 불편은 어디서 오는 것일까.

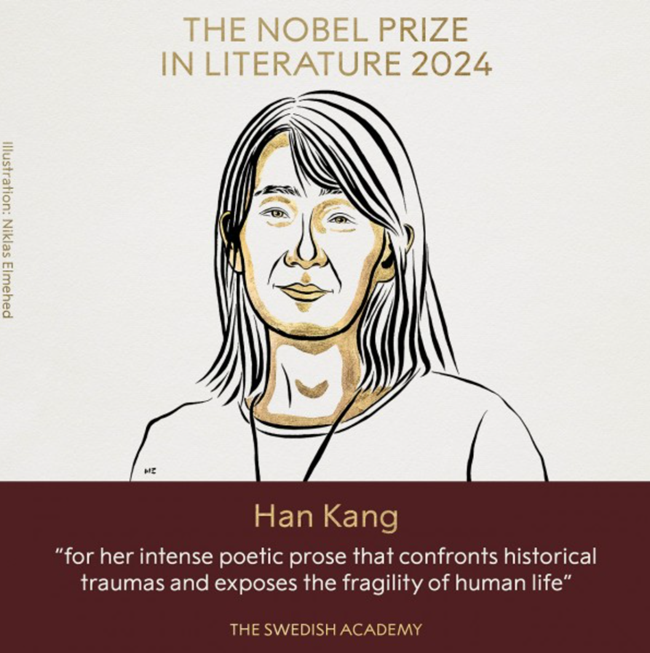

2024년 노벨문학상 한강. 출처: 스웨덴 한림원

2024년 노벨문학상 한강. 출처: 스웨덴 한림원

불편하고 좋은 문학

좋은 문학은 불편하다. 문학은 결핍의 궤적이고, 결핍은 사회적 억압으로부터 비롯한다. 억압은 폭력보다 광범위한 개념이다. 프로이트는 ‘꿈의 해석’을 통해 세상의 많은 예술가들에게 정신적 대륙을 제공했다. 신과 이념, 전쟁과 평화의 근대적 차원은 과학과 역사 발전에 따라 문학이 감각하고 표현하는 영토를 보이지 않는 세계까지 크게 확장했다. 그리하여 인류는 디지털, AI를 비롯한 포스트모던의 물결이 범람하는 시대에 들어섰지만, 좋은 문학의 기준만큼은 별로 변하지 않았다.

문학의 가장 큰 능력은 인간의 뒤통수를 상상하는 능력이다. 존재의 본질을 집요하게 추적하고 억압의 풍경에서 끝내 소외된 것들을 길어 올리려는 노력. 인류는 그것들을 읽어내면서 여전히 문학과 공감하고 작가의 시선과 문장에 연결된다. 한강은 문학이 ‘폭력의 반대편에 서는 것’이라고 했다. 그의 작품은 시적이라서 어려운 것이 아니라, 불편하기 때문에 어려운 것일지도 모른다.

문학이 목격한 사회

아름다운 서점으로 유명한 런던의 ‘다운트 북스(Daunt Books)’에는 수년째 ‘82년생 김지영(Kim Jiyoung, Born 1982)’과 ‘소년이 온다(Human acts)’가 한국문학 부문을 대표하고 있다. 아마도 영국 사회는 페미니즘과 민중사가 한국 문단의 가장 현재적인 사안이라고 파악한 듯하다. 요컨대 다운트 서점은 책을 판매하는 공간이 아니라 그 사회의 ‘문화적 흐름을 파악하는 공간’이다.

2023년 영국의 국왕인 찰스 3세는 한국의 대통령과 영부인을 맞이하며, 가장 한국적인 시인인 윤동주의 ‘바람이 불어’ 중 한 구절을 낭독했다. ‘바람이 불어’는 한국의 역사적 질곡과 보통사람의 서정을 날카롭게 포착한 시였다. 이는 한국에 대한 깊이 있는 이해가 없이는 불가능한 일이었는데, 그만큼 그 사회나 공동체의 문화적 식견의 방향이 분명했다는 뜻이기도 하다. 어떤 사회에서는 문학이 자본이나 현실정치의 논리에 편입하는가 하면, 또 어떤 사회에서는 문학의 위상이 외교적 이해관계를 압도하기도 한다.

노벨유감

노벨상은 1895년 알프레드 노벨의 유언으로 만들어졌다. 노벨은 국적과는 무관하게 인류의 역사와 평화에 기여하고 헌신한 사람들에게 상을 부여하도록 했다. 대한민국의 제15대 대통령인 김대중은 2000년에 노벨평화상을 받았다. 그 시기 한국 대우자동차의 부평공장에는 헬기 두 대와 포크레인 네 대, 소방 사다리차가 포함된 4천여 명의 경찰과 물대포가 범람하며 계엄정국이나 다름없는 무자비한 정리해고 칼날이 휘몰아치고 있었다.

1964년 사르트르는 노벨문학상을 거부했다. 사르트르는 스웨덴이 중립국을 위시하면서 한편으로는 전쟁을 지원하는 것을 비판해왔기에 그 상을 받아들일 수는 없었다. 더욱이 그 시기는 알제리의 국민해방전선(FLN)이 반식민주의를 주장하며 프랑스를 비롯한 제국주의 국가들에 맞서 싸우고 있는 시기였다.

사르트르는 특정한 상에 문학의 본질이 복속되어서는 안된다고 보았다. 그는 문학에 서열을 도입하는 것을 일종의 훼손으로 여긴 것이지만, 동시에 문학이 (작가의 의도와는 무관하게) 부당한 형태로 거느리게 되는 권위를 경계한 것이기도 했다. 문학은 작가의 전유물이기보다는 오히려 독서와 토론, ‘독자와 공동체’를 통해 해석되고 완성되기 때문이다. 독자들은 노벨을 읽는 것이 아니라, 문학을 읽는다.

- 덧붙이는 말

-

왕의조는 노동자역사 한내 연구원으로 일하고 있다. 참세상은 이 글을 한내와 공동 게재한다.