금융위기가 발발한 주간인 9월19일자 경향신문 1면에는 “미국식 금융자본주의의 실패”라는 활자가 크게 찍혔고, “미국발 금융위기가 대형 투자은행들의 무절제한 수익극대화에서 비롯”됐고, 이어서 관련기사에서는 “근본적인 대책은 시장만능주의에서 벗어나 시장에 적절한 규제를 하는 것이다”라고 썼다.

그리고 한겨레는 9월23일, 25일, 27일 세 차례에 걸친 특집에서 “자본의 배분을 담당하는 금융까지 시장원리에 내맡기면서 과도한 금융자본의 팽창을 가져왔”고, 이것이 “금융위기의 씨앗을 잉태했다”며, “고삐 풀린 금융자본주의”에 대한 통제를 주장했다.

한편 이러한 종류의 논평들에서 자주 인용되는 경제학자가 노벨경제학상 수상자인 스티글리츠인데, 그는 “자유시장과 금융자유화의 이데올로기는 끝났다”며, 금융시장 “규제시스템의 전면적인 재설계”를 제안하고 있다.

‘미국식 금융자본주의의 실패’란 한 마디로, 현 세계금융위기는 미국이 주도한 금융의 자유화 및 세계화에 힘입은, 고삐 풀린 금융의 과대성장과 폭주 때문이라는 것이다. 따라서 금융이 주도하는 ‘나쁜’ 자본주의 대신, 적절하게 통제됨으로써 금융이 실물경제의 보조역할에 충실하게 되는 ‘좋은’ 자본주의가 대안이라고 주장한다.

그러나 이는 자본주의 자체의 한계를 미국식 금융모델의 한계로 호도하여 현 경제위기의 본질에 대한 인식을 흐려놓는 주장일 뿐이다.

특히 이러한 주장은 진보진영 내에서도 ‘영미식 주주자본주의’, ‘금융세계화’가 문제라거나, ‘이해관계자 자본주의’, ‘민주적 시장경제’, ‘사회투자국가’, ‘대안세계화’ 등이 대안이라는 주장으로 변형되어 나타난다. 그런데 이는 대중들의 불만의 표적을 자본주의 자체가 아닌 신자유주의, 통제받지 않는 금융과 시장으로 돌리고, ‘좋은’ 자본주의가 있다는 환상을 유포하여, 결국은 자본주의의 지속에 협조하는 기회주의 담론에 불과하다.

|

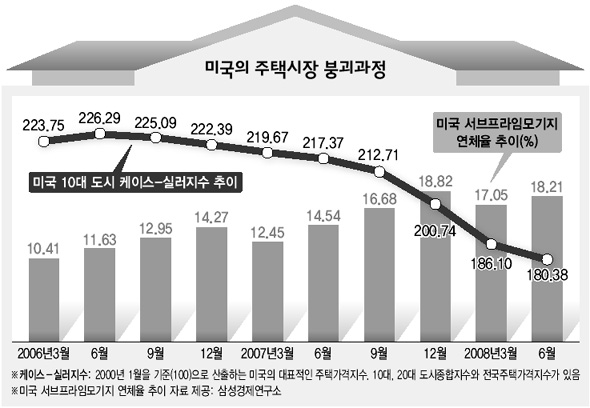

세계금융위기의 직접적 원인은 2001년 미국의 IT공황과 주가거품붕괴에 연준이 연속적인 금리인하와 저금리정책으로 대처하는 과정에서 형성된 주택가격거품의 팽창과 붕괴, 이에 따른 서브프라임사태, 대형금융기관의 파산이다.

금융책임론자들은 이 과정을 규제 해제로 과도하게 팽창한 금융자본이 주도했으며, 금융자본 스스로 키운 위험성에 결국 자신이 먹혀버리고, 그 후과를 실물경제가 지게 됐다고 말한다. 이런 주장은 금융이 경제위기의 진원지이자 악이지, 실물부분은 중립적이고 그 자체로는 건전하다고 전제한다.

그러나 이는 70년대 이후 30년이 넘게 지속되고 있는 세계경제의 장기불황(=자본주의가 역동성을 잃고 낡았음을 증명)과 자본주의적 생산에 필연적인 주기적 과잉생산공황, 이로부터 비롯하는 노동자 민중의 고통을 간과하고 있는 것이다.

서브프라임사태는 신용등급이 낮은 가계가 주택을 담보로 빛을 졌다가 이자조차 갚지 못함으로써 발생했다. 미국민을 부채를 지지 않고는 생활이 안 되는 열악함과 개인파산으로 내몬 것은 사상 유례없는 분배불평등인데, 현재 상위 10%가 미국 전체 소득의 절반을 가져가고 있을 정도이다. 세계금융자본은 미국가계소득에 이자를 청구할 권리=수탈권을 금융자산으로 둔갑시켜 자기들끼리 사고팔고 하다가, 이자지불도 못 할만큼 가계가 부실화되자 무너져 내린 것이다.

그리고 가계부실화에는 분배는 개선시키지 않고 차입만 부추긴 미정부의 책임도 있지만, 장기불황과 자본의 신자유주의 반노동 공세가 민중을 헐벗긴 현실을 빼놓고서는 설명되지 않는다. 사실 입이 다물어지지 않는 양극화와 가계부채의 급증은 미국만의 현상이 아닌데, 한국은 물론 세계 각국이 저마다 떠안고 있는 시한폭탄인 것이다.

또한 1980년대 이후의 금융의 폭발적인 성장 역시 장기불황의 결과인 투자부진에 의해 형성된 유휴화폐자본에 기반을 두고 있다는 점에서 현 세계금융위기는 단순히 금융시스템만의 문제가 아니라, 세계자본주의의 구조적 위기(장기불황)가 낳은 산물이자 체제 전반의 문제인 것이다.

따라서 미국식 금융자본주의가 아니라 ‘자본주의 그 자체’가 투쟁의 대상이다. 규제와 통제만으로 자본주의의 착취본능은 길들여지지 않는다.