|

▲ 물질과 비물질 |

“워커스가 100호 발간을 앞두고 있습니다. 곧 창간 만 7년을 바라봅니다. 달력 행사에 얽매이기 싫지만… 그래도 100호쯤 해서 함께 워커스를 만들었던 주체들의 디자인과 이야기를 싣고 싶어서 어려운 부탁을 드렸습니다. 각 디자인 그룹마다 2p를 배정해, 한쪽엔 디자인, 한쪽엔 글을 실을 예정입니다.”

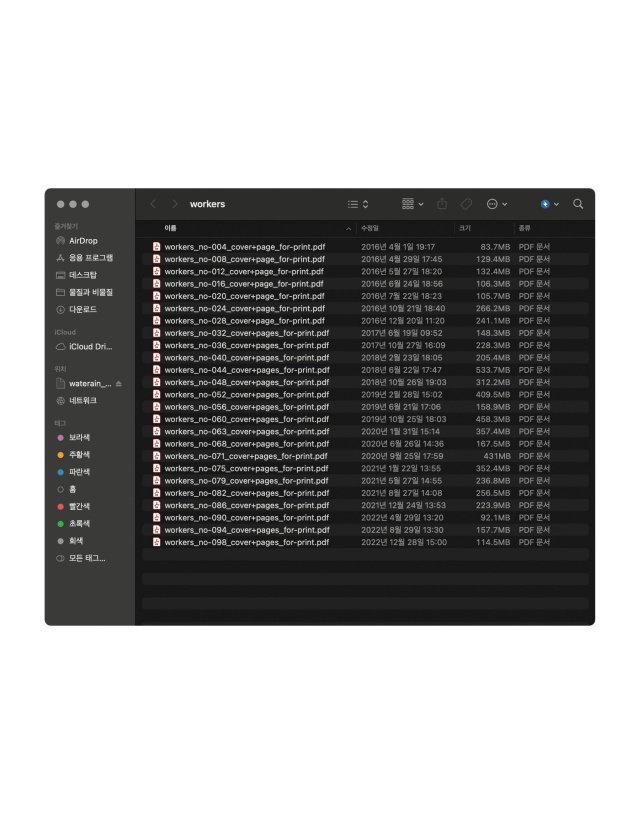

이런 연락을 받았다. 100호라니… 짝짝짝. 우선 그간 작업한 파일부터 모아보자. 스물다섯 개의 파일을 모았다. 스물다섯 권을 디자인했다는 이야기. 편집부로부터 연락이 오면 무심히 ‘때가 되었구나’ 생각하고 작업했다. 그게 스물다섯 번. 말이 스물다섯 번이지 그 처음을 생각하니 아득하게 먼 일 같았다. 그도 그럴 법하다. 《워커스》가 곧 창간 만 7년을 바라본다고 하니까 첫 작업이 만 7년여 전의 일이다.

파일을 하나하나 열어보다 문득 파일명에 눈이 갔다. “workers_no-000_cover+page_for-print.pdf” 이런 구성으로 넘버링 부분만 다른 숫자를 기입하는 방식이었다. 아마도 최초에 파일명을 정할 때 지속적으로 파일을 생성할 것이기 때문에 규칙을 정했을 것이다. 잡지명 다음에 호수, 그다음에는 파일의 내용을 기입하자. 이중 ‘호수’ 부분의 숫자를 세 자릿수로 설정했다는 점이 의미심장하게 느껴졌다. 기억이 잘 나진 않지만 아마도 이런 식의 생각을 하지 않았을까? 호수 부분은 어떻게 하지? 두 자릿수면 충분하지 않을까? 설마 100호까지 가겠어? 그러다 혹시 100호를 넘으면 어쩌지? 그럼 100호 이전의 파일에는 두 자릿수가 적혀 있고, 이후의 파일에는 세 자릿수가 적혀 있을 거잖아. 그건 좀 별로지. 그때 가서 파일명을 다 고칠 것도 아니고… 그러느니 아예 세 자릿수로 하자.

“워커스가 100호 발간을 앞두고 있습니다”로 시작하는 연락을 받는 건 예상하지 못한 일이었다. 그럼에도 불구하고 처음 《워커스》 작업 파일의 이름을 정할 때 호수 부분을 세 자릿수로 정한 나를 칭찬한다. 아니, 어쩌면 나를 꾸짖어야 할 일이 생길지도 모른다. “워커스가 1000호 발간을 앞두고 있습니다”로 시작하는 연락이 오지 말라는 법도 없으니까. 에이 설마. 1000호를 넘기는 일이 생기진 않겠지. 100호에 7년이니까 1000호면 70년 정도는 걸린다고 봐야 하잖아. 앞으로 63년 정도 걸릴 일이니까 그때면 내가 이 세상에 존재하지 않을 수도 있으니까.

이 글과 같은 소소한 농담에서부터 진심을 다한 절규까지 담아내는 《워커스》의 지면을 디자인해온 것에 보람을 느낀다. 앞으로도 편집부의 연락이 오면 무심히 ‘때가 되었구나’ 생각하고 작업할 수 있길 바란다. 지금이라도 파일명의 호수 부분을 네 자릿수로 바꾸는 것이 좋을까? 아니라니까 그러네.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)