|

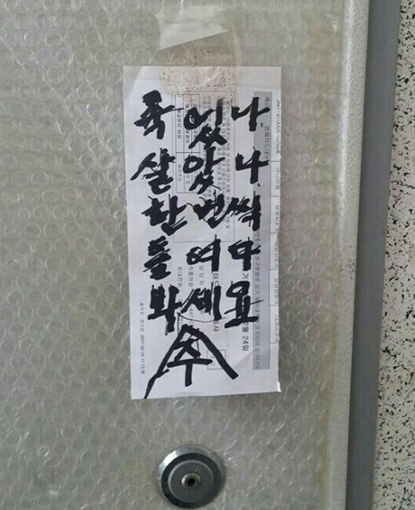

망원역 근처의 한 임대주택에서 발견한 쪽지. 쪽지를 문 앞에 붙이며 방 주인이 무슨 생각을 했을지 상상해 본다. 이 넓은 세상에 나와 관계 맺고 있는 사람이 단 한명도 없다는 외로움, 쪽지를 써 붙이지 않으면 누구도 나의 죽음을 알지 못하리라는 고독감, 누군가 관심이라도 가져주었으면 좋겠다는 절박함. 그리고는 이제 익숙해져 아무렇지 않다는 듯, 다시 작은 방으로 들어가 잠을 청하고는 여느 때처럼 새벽같이 일어나 고단한 하루를 시작했을 것이다.

사회로부터 소외받은 사람들에게 절박한 것은 단지 물질적인 것만이 아닐지도 모르겠다. 이들에게는 힘겹게 얻은 작은 임대주택조차 아무도 관심 갖지 않는 고립된 공간일 것이다. 그러나 사회가 이들에게 허락하는 공간은 여전히 이 작고 캄캄한 단칸방뿐이다. 더럽고 냄새난다는 이유로 이들은 역사에서, 거리에서 쫓겨나 단칸방으로 밀려난다. “죽었나 살았나” 들여다봐 줄 이웃조차 없는 사회적 죽음의 공간, 산 것도 죽은 것도 아닌 채로 그저 하루하루를 연명할 수밖에 없는 그런 삶의 공간 말이다. 많은 생각이 들게 한다.