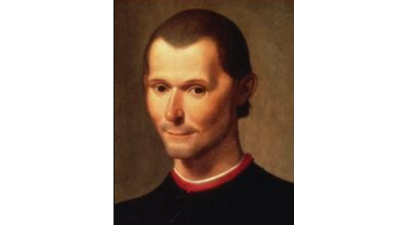

니콜로 마키아벨리

니콜로 마키아벨리

오늘 저녁 친구와 저녁을 먹으며, 이제 막 시작된 새로운 시대가 국제 관계, 경제 정책, 빈곤과 부 등 우리가 알고 있던 많은 지식이나 사고 방식들을 구식이고, 촌스럽고, 때로는 어리석게 보이게 만든다는 이야기를 나눴다. 우리는 20년 전쯤 영향력 있고 통찰력 있다고 평가받던 사람들에 대해 이야기했는데, 그들은 지금은 수백 번 들어본 말만 반복할 뿐 새로운 이야기를 하지 못하고 있었다. 그것도 아주 지루하고 따분하게 말이다.

1년 전, 나는 유명한 경제학자의 강연을 들었다. 당시 러시아와 미국 사이의 핵전쟁, 혹은 미국과 중국 사이의 재래식 전쟁이 임박했고, 가자는 잿더미가 되었던 때였다. 그런데 그는 마치 아무 일도 일어나지 않은 듯, 우리가 1990년대의 평화롭던 시절로 되돌아간 것처럼, 각국이 협력해서 기후변화에 대응해야 한다는 이야기를 했다. 그래서 이런 의문이 들었다. 서로를 말살하려는 생각밖에 없는 나라들이 협력해서 정치적이지도 않고 눈에 보이지도 않는 힘에 맞서 싸운다고? 말이 되는가?

나는 또 다른 유명한 경제학자의 책 일부를 읽었다. (사실 전부는 도저히 읽을 수 없었다.) 그 책은 2000년에 쓰였다고 해도 믿을 정도였다. 똑같은 상투적인 표현들, 똑같은 인용 작가들, 똑같은 논의들에 중간중간 트럼프 얘기를 집어넣은 수준이었다. 지금 시대에선 터무니없는 헛소리였다.

이런 걸 보면, 지적 영향력은 시대와 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 깨닫게 된다.

우리는 이걸 더 넓은 지적 역사에 대한 통찰로 확장해 보려고 했다.

어떤 작가들은 짧지만 강렬한 영향을 끼치는 시기가 있다. 최근 유발 노아 하라리가 보여준 모습이 그랬다. 그는 일종의 지적 셀러브리티가 되었다. 하지만 나는 앞으로 10년 후 아무도 그를 읽지 않을 것이라고, 아니 지금조차도 아무도 그를 읽지 않는다고 감히 말할 수 있다. 그리고 사람들은 그를 기억하지도 않을 것이다. 이런 작가들은 유성처럼 한순간 번쩍이고 사라지는 존재다. 잠깐 우리 곁에 있다가, 이내 어둠 속으로 완전히 사라져 버린다. 아무도 그들을 읽지 않고, 인용하지 않는다.

두 번째 부류는, 역시 특정 시점에 유명해졌지만 그보다 더 많은 것을 해낸 작가들이다. 이들은 하나의 시대를 정의했다. 우리가 그 시대가 동시대인들(contemporaries)에게 어떻게 보였는지를 설명할 필요가 있을 때, 우리는 그들의 이름을 떠올리고, 그들을 인용한다. 비록 우리가 그들을 실제로 읽는 일은 거의 없더라도 말이다. 그들은 자신이 묘사한 시대와 동의어가 되었다. 예를 들어, 제1차 세계대전 전 서유럽과 영국의 황금기적 세계주의 엘리트의 사고방식을 설명해야 할 때, 노먼 앤젤을 떠올릴 수 있다. 모두가 그가 쓴 내용을 알고 있지만, 지금 실제로 그를 읽는 사람은 없다. 그는 하나의 시대를 상징하게 된 것이다.

최근에는 프랜시스 후쿠야마도 비슷한 운명 혹은 영광을 누렸다. 그는 하나의 동의어가 되었다. 그의 책 제목은 1990년에서 2008년 사이의 시기를 정의할 때 우리가 사용하는 말이 되었다.

그리고 세 번째 부류의 작가들이 있다. 이들은 특별히 운이 좋은 이들이다 (아니면 그들 안에 무언가 더 깊은 게 있었을까?). 이들은 자기 시대를 넘어선 영향력을 가진다. 물론 이들 역시 특정 시대에 대해 글을 썼고, 그 시대의 문제들을 다뤘다. 하지만 이들이 다룬 근본적인 주제는 시간이 지나도 여전히 유효하다. 꼭 아리스토텔레스나 플라톤까지 거슬러 올라갈 필요는 없다. 마키아벨리를 떠올려 보자. 그의 글을 한 단어 한 단어 들여다보면, 이탈리아 반도와 프랑스, 스페인의 정치적 문제들에 대해 쓴 아주 국지적이고 제한적인 내용이다. 그는 권력자들에게 인정받고 환심을 사기 위해 글을 썼다. 글은 당시의 모든 특징들을 담고 있다. 완전히 특정한 시공간의 이야기다. 그런데 놀랍게도, 그 글들은 시대와 공간을 초월했다. 오늘날 우리는 그 글들을 1~2백 년 전 사람들이 읽은 방식 그대로 읽는다. 앞으로 1~2백 년 후에도 그렇게 읽을 것이다. 우리는 그가 글을 통해 회유하고 설득하고자 했던 인물들이나 군대, 장소를 무시하고, 그 이야기의 '잔재', 즉 시간과 인물 이름을 초월한 본질에 집중한다.

여기엔 많은 우연과 행운이 작용했다. 하지만 어쩌면 그들이 한 말 중 무언가가 시간 너머로 전해졌기 때문일지도 모른다. 아마도 우리가 20~30년 전에 쓰인 대부분의 글에 관심을 갖지 않는 이유는, 그것들이 사실 읽을 가치가 없었기 때문일 것이다. 단지 그 시대의 믿음을 정제한 것일 뿐이고, 그 믿음은 새로운 시대의 믿음에 의해 도태되었다. 그렇지만 어딘가엔 아직 우리가 알아채지 못한 '잠자는 작가'가 있을지도 모른다. 겉으로 보기엔 신자유주의 시대의 시공간에 갇혀 있었던 것 같지만, 사실은 훨씬 더 넓은 이야기를 해낸 사람이. 그가 누구일까?

묘사된 역사적 사건들을 넘어 다양한 장소와 시대에 적용될 수 있는 글을 쓰는 것, 그것이 바로 꿈이다. 하지만 우리가 성공했는지 아닌지는 시간이 지나야만 알 수 있다.

- 덧붙이는 말

-

브랑코 밀라노비치(Branko Milanovic)는 경제학자로 불평등과 경제정의 문제를 연구한다. 룩셈부르크 소득연구센터(LIS)의 선임 학자이며 뉴욕시립대학교(CUNY) 대학원의 객원석좌교수다. 세계은행(World Bank) 연구소 수석 경제학자로 활동한 바 있으며, 메릴랜드대학과 존스홉킨스대학 초빙교수를 역임했다. 참세상은 이 글을 공동 게재한다.