그런데 생선을 먹을 때 생선을 뒤집지 않는 이유가 생선을 뒤집어 먹으면 고기를 잡으러 나간 어부들이 탄 배가 뒤집힐 수 있기 때문이라는 이야기는 한 참 후에서야 알게 되었다. 나와는 무관한 저 멀리 바다에 나가는 그 누군가의 안녕과 만선을 위해서 생선을 먹을 때 '뒤집지 않을 것'을 고집하는 내 모친의 습관, 그리고 그런 마음으로 생선을 먹고 있는 사람들의 습관이야말로 바로 '연대'가 아닐까.

|

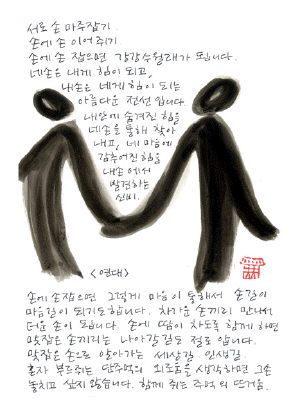

'연대'를 내걸고 사람들이 모이고 생각을 나누고 그리고 함께 행동하는 것은 그저 몇 명이 모여 어떤 일을 함께 하고자 하는 모습에서부터 '이념'과 '운동'의 형태까지 우리가 일상적으로 경험할 수 있는 일이다. '연대'는 누구와 '함께'하는 것뿐만 아니라 그 누구와 내가 정신적, 물리적으로 연결되어 있음을 인정하는 것으로 이야기되기도 한다. 그렇게 견고하면서도 정겨운 '연대'라는 이름으로, 서로에게 의지가 되고 믿음을 주고 그리고 그것으로부터 얻은 힘으로 행동하는 모습. 그것이 흔히들 기대하고 끝까지 놓지 말아야 할 '연대'로 불려지고 있다.

나 역시 '연대'라는 말의 뜻이 가진 힘을 믿고 그 행동이 가져오는 변화를 기대하고 변혁을 꿈꾼다. 그럼에도 불구하고 마음과 행동은 자꾸 그 '연대'의 참뜻으로부터 밀어내지는 것을 느낀다. 그러면서 정작 다른 사람들의 행동을 '연대'의 참뜻을 잣대로 서운해하기도 하고 비난하기도 한다. 나에게 묻는다. 도대체 내 판단은 '연대'의 어느 참뜻, 어느 실천의 지점에서 이뤄지는 것일까?

무수히 많은 단체들과 활동가들이 같은 뜻으로 함께 행동하기를 약속하지만 바쁜 일정에 밀려, 가끔은 회의에 빠져 자연스럽게 이탈되기도 하고 혹은 '선점된' 이슈가 아닐라치면 그저 소리없이 사라지는 경우들을 그동안 너무나 많이 보아왔다. 분명히 그 속에는 진지한 개인적 고민이나 개별 조직들의 활동의 내용에 따라 다른 결정이 내려졌던 것일 수도 있을테고 애초부터 불순한 의도가 만들어낸 참여의 결과일 수도 있을 것이다.

'연대'의 틀에서는 누구나 평등하고 자신이 할 수 있는 역할들을 책임질 수 있어야 한다고들 말한다. 그럼에도 불구하고 그 '틀'안에서의 단체나 개인 활동가의 경험은 권력처럼 행사되기도 하고 활동의 내용은 그들의 몸집이나 외형에 의해 절대적으로 판단되기도 한다. 사람들은 '소통'을 말하지만 경험과 나이와 성별과 능력에 대해 동등하게 인정되지 않는 구조에서의 '소통'은 그저 수식어에 그치기 쉬운 말일 뿐이다. 그래서 사람들은 종종 '연대'를 걸고 함께 하면서 상처받기도 하고 공격받기도 하며, 그리고 때로는 '연대'에 대한 믿음을 쉽게 포기해 버리기도 한다.

나 역시 '연대'를 걸고 내세워지는 활동들에 대한 온갖 실망과 비난으로부터 자유롭지 못하다. 내가 하는 것, 내가 생각하는 동지, 내 지인들에게는 지나치게 관대해지고 '연대'의 행동은 어느 순간 관성화되어 '뜻'이 '사람'에 밀려 그저 수용해야 하는 것 쯤으로 받아들이기도 한다. 무엇을 어떻게 할 수 있을까에 대한 진지한 고민도 없이 말이다.

그래서 내게 '연대'는 늘 찔리는 바늘과 같다. 그리고 누군가를 찌르는 바늘과도 같을거라는 생각을 해본다. 지금 이렇게 따끔거리게 '찔리는' 것은 현재 내가 이름걸고 있는 '연대'의 행동으로부터 내 '뜻'과 '마음'이 이만치 밀려나와있기 때문은 아닐까.

'형제들이여, 연대는 천국이고 연대의 결여는 지옥이다. 연대는 생명이고 연대의 결여는 죽음이다. 당신이 이 땅 위에서 하는 행동, 그 모든 것을 행하는 것은 연대를 위해서이다'라는 윌리엄 모리스의 말은 너무나 단호해 강팍해보이기까지 하다.

어쩌면 '생선을 뒤집지 않았던' 내 모친의 마음을 떠올리는 것이 '이 땅 위에서 하는 행동, 그 모든 것을 행하는 것은 연대를 위해서이다'라는 그의 말을 쉽게 이해하게 만들지도 모르겠다. 작고 일상화된 습관과 같은 그 '연대'의 마음을 기억하는 것, 이것이 '연대'에 대한 자문에 따뜻한 해답이 되어줄 수 있지 않을까.

'생선 한 마리'가 잇는 그 '진심'의 해답을 말이다.

- 박의영(경계를 넘어)