"(고 김용균 노동자는) 가지 말라는 곳에 가서 하지 말라는 일을 했다"

"(고 김충현 노동자가 사고 당시 하던 일은) 작업 오더에 포함되지 않았던 사항이다"

김용균과 김충현의 죽음에 대해 원청이 내놓은 답변은 지독하게 닮아 있다. 하청 노동자의 안전에 대한 원청의 책임을 회피하고, 홀로 위험한 일을 지탱하다 목숨을 잃은 노동자 개인을 탓하는 것이다.

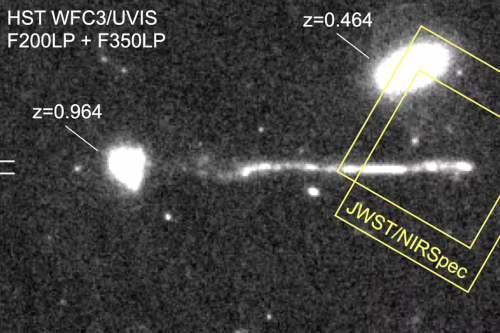

지난 2일 태안화력발전소에서 작업 중 사고로 목숨을 잃은 고 김충현 노동자는 한국서부발전의 하청 한전KPS로부터 재하청받은 소규모 업체인 한국파워O&M 소속이었다.

한전KPS는 고인이 사고 당시 하던 작업은 자신들이 지시한 일이 아닌 '임의 작업'이라는 식으로 책임을 회피하는 입장을 발표했다. 그러나 고인이 사고 당일 작성한 TBM(작업 전 안전회의) 일지를 통해 당시 작업이 한전KPS가 담당하는 태안화력 10호기의 오버홀(전면 정비) 공사 중 필요한 부품을 제작하는 것이었음이 드러났다. 원청이 '작업의뢰서' 등 정식 의뢰 절차를 지키지 않고 고인에게 구두 통보 등으로 업무 범위 밖의 작업을 '긴급 지시'한 것으로 추정할 수 있는 근거다.

또한 해당 문서의 '공사감독'란에서는 한전KPS 직원의 서명도 확인되었다. 고 김충현 노동자가 원청이 지시한 적 없는 '임의 작업'을 한 것이 하니라, 원청이 지시하고 인지하고 있는 공식 작업을 한 것임을 입증할 수 있는 자료다.

하청 노동자에 반성문 쓰게 하며 '실질적 지배력' 행사한 한전KPS

이러한 가운데 태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회가 10일 저녁, 한전KPS가 고인이 소속되었던 하청업체 한국파워O&M에 '실질적인 지배력'을 행사한다는 것을 확인할 수 있는 현장의 증언과 물증들을 공개했다.

한국파워O&M 소속 하청 노동자들은 한전KPS가 수시로 작업 관련 회의를 주관하고, 2019년에는 화장실에 다녀오느라 회의에 늦은 한국파워O&M 하청 노동자에게 '반성문 제출'을 지시했다고도 밝혔다.

당시 한국파워O&M의 한 노동자가 작성해 한전KPS 부장에게 제출한 반성문에는 "터빈 2층 현장 대기실에서 아침 TBM 미팅 참석하기 위해서 대기하고 있는 중에 화장실 용무로 'OS 산업개발' 직원에게 이야기한 후 잠시 동안 자리를 비웠습니다. 제가 자리 비우는 사이에 TBM 업무 미팅이 종료되었습니다. 불참석에 대한 오해가 있는 것 같습니다"라고 적혀 있다. (OS산업개발은 한국파워O&M 이전에 한전KPS와 계약을 맺은 하청업체다. 한전KPS는 1~2년마다 새로운 업체와 도급계약을 맺어 노동자들을 고용불안으로 내몬다. 고 김충현 노동자의 경우 입사 후 9년간 업체가 8번 바뀌었고, 2010년 입사한 또 다른 동료 노동자는 15년간 12번 바뀌었다.)

한국파워O&M 하청 노동자가 2019년 한전KPS 부장에게 제출한 반성문. 대책위 제공

한국파워O&M 하청 노동자가 2019년 한전KPS 부장에게 제출한 반성문. 대책위 제공

한국파워O&M 노동자들은 "회의에 늦었다고 이런 반성문을 쓰게 할 정도로 한전KPS는 재하청 노동자들에게 실질적인 지배력을 행사해 왔다"면서 "최근까지도 한전KPS의 반성문 제출 같은 요구가 계속 있었다"고 증언했다.

그런데 "고 김충현 노동자의 사망사고 이후 한전KPS는 한국파워O&M을 별개의 회사인 것처럼 설명했다"며 "지난 8일 사고 현장을 찾은 우원식 국회의장 앞에서도 한전KPS는 '아직 조사 중'이라는 말을 했다. 큰 자괴감과 인격적 살인을 당한 것 같다"라고 분개했다.

현장 노동자들에 따르면 원청인 한전KPS의 부장에게 ‘말대꾸를 한다’는 등의 이유로 업체가 바뀌는 시기에 계약이 안 된 사례도 있었다.

현재 한국파워O&M 소속 노동자 11명과 삼신 소속 노동자 13명이 원청 한전KPS를 상대로 근로자 지위 확인 소송을 진행 중으로 오는 19일 최종 변론 기일을 앞두고 있다.

관리감독 책임도 하청 노동자에게 미루는 '위험의 외주화'

한전KPS 하청 업체들의 안전관리 허점도 속속 드러나고 있다. 산업안전보건법에 의하면 사업장은 노동자의 안전을 위해 별도의 인원으로 안전보건관리자를 선임해야 할 의무가 있으나, 하청업체들은 이를 준수하지 않고 하청 현장 노동자들에게 책임을 미뤄온 것이 밝혀졌다.

대책위의 조사에 따르면 한국파워O&M과 한전KPS의 또 다른 하청업체인 삼신은 소속 노동자들에게 하루 8시간씩 이틀간 인터넷 강의를 듣고 관리감독자 수료증을 받도록 했다. 현재 두 업체의 소속 노동자 35명 중 10명이 이 수료증을 받았는데, 이들에게 작업 전 안전회의 문서에 '관리감독자'로 이름을 올리도록 한 것이 확인되었다.

실제 작업을 하는 '작업 책임자'도, 작업에 대한 '관리감독자'도 모두 하청 현장 노동자가 맡도록 하면서 실제 노동자의 작업 안전에 대해 책임있는 관리감독을 할 수 있는 전문 인력을 배치하지 않은 것이 드러난 것이다.

현장 하청 노동자인 작업자 B가 '관리감독자'로 서명한 TBM 일지와 교육 수료증. 대책위 제공

현장 하청 노동자인 작업자 B가 '관리감독자'로 서명한 TBM 일지와 교육 수료증. 대책위 제공

한국파워O&M의 한 노동자는 "일부 직원들은 어쩔 수 없이 관리감독자 교육 수료 이후, 직원임에도 보고서에는 (자신의) 이름을 관리감독자로 썼다"며 "사고가 나면 해당 현장 노동자가 책임을 져야 한다. 인건비를 아끼려고 그러는 것 같다"고 토로했다.

대책위는 "발전 산업의 중층적이고 위계적인 원·하청 구조 아래 아래로, 더 낮고 어두운 곳으로 흐르는 '위험의 외주화'가 반복되는 참담한 죽음의 원인"이라며 "원청 한국서부발전과 한전KPS의 책임을 묻는 철저한 진상규명과 법적 처벌"과 함께 "발전 비정규직 하청 노동자의 직접고용 정규직화, 현장 인력 확충과 실효적 안전 대책 마련"을 촉구하고 있다.

태안화력발전소 앞, 고 김충현의 동료들. "한전KPS는 비정규직 노동자를 직접 고용하라". 대책위 제공

태안화력발전소 앞, 고 김충현의 동료들. "한전KPS는 비정규직 노동자를 직접 고용하라". 대책위 제공

![[클린룸 안의 사람들: 오퍼레이터 최유선 이야기] ③ 아픈 사람들 모두 집에서 쉬는 게 아니에요](/data/article/1/260225b1.jpg)