|

한국 사회의 ‘내 집 마련의 꿈’과 ‘부동산 신화’를 깬다는 것은 ‘계란으로 바위 치는 격’이라 아무리 공공재를 얘기하고 사적 소유의 폐해를 얘기한다고 해서 될 일은 아닌 것이다. 결국 국가권력의 문제이고 부르주아 정치의 문제이기 때문에 이를 정면으로 돌파하지 않고서는 우리는 1-2년에 최소 1번은 이삿짐을 쌀 수밖에 없는 것이다.

정책이 부재해서 그런 것이 아니라 인식의 전환을 하고 싶지 않은 천민적 자본주의의 욕망이 꿈틀거리고 있기 때문이다. 정부를 비롯한 지배계급이 임대주택을 공급하지 않는 근본적인 이유는 건설자본의 이윤 창출과 직결되기 때문이다.

집, ‘사는 것’이 아니라 ‘사는 곳’이다

그래서 부르주아지들에게 집은 ‘사는 곳’이 아니라 ‘사는 것’이다. 한국사회는 주택보급률이 100퍼센트가 넘고, 100만 채의 집이 남아도는데도 국민 열 명 가운데 4명은 남의집살이를 하고 있다.

이 나라에는 비닐하우스, 쪽방, 반지하, 옥탑, 심지어는 동굴에서까지 살아야 하는 주거 극빈층이 2008년 현재, 무려 162만 명에 이른다. 혼자 1,083채의 집을 소유한 사람이 있는가 하면 2년에 한 번씩 꼬박꼬박 이삿짐을 싸야 하는 이도 있다.

집주인들은 주택 임대차보호법에 명시된 세입자의 권리를 밥 먹듯이 어기는데도 죄책감 따위는 모르쇠하고, 세입자들은 집을 옮길 때마다 울며 겨자 먹기로 집주인이 하라는 대로 할 수밖에 없다. 한 달도 빠지지 않고 바지런히 모은 청약통장은 시간이 갈수록 내 집 마련의 꿈과 멀어지기만 한다. 더 좋은 주거 환경을 위해 개발한다는 건설 자본과 개발 당하는 당사자들의 이해관계는 번번이 어긋날 수밖에 없다. 도대체 왜인가? 무엇 때문인가?

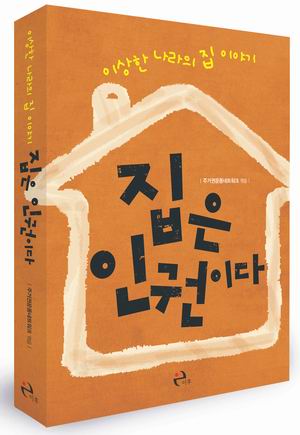

이런 고민을 풀어내기 위해 <주거권운동네트워크>에서는 2007년부터 웹진 『진보복덕방』을 발행했다. 이곳에서 집에 대한 여러 이야기를 이끌어 냈고, 그 글 가운데 ‘집’에 사는 사람이라면 누구나 관심을 가질 만한 이야기를 가려 뽑아 책으로 묶었다.

이 책은 집 없이 살 수 없는 모든 이에게 묻는다. “당신은 과연 평화롭고 안전한, 그리고 편안한 집에서 살고 있는가? 사람답게 살고 있는가?” 주거를 ‘권리’로 말하자는 것이 이 책을 엮은 <주거권운동네트워크>의 한결같은 바람이다.

어떻게 내 집 마련의 꿈을 버릴까

<주거권운동네트워크>에서는 이럴 바에야, ‘내 집’ 마련의 꿈을 버리는 것은 어떻겠는가 제안한다. 여성이라고, 장애가 있다고, 혼자 산다고 해서 집이 필요없지는 않다. 재산이 없다고, 소득이 적다고 집이 필요없는 것도 아니다. 필요한 만큼, 필요한 이들에게 나누어야 한다고 주장하는 것은, 돈이 없다고 먹지 못해 굶는 사람은 없어야 한다는 데 모두가 동의하는 것처럼 집 또한, 주거 또한 공적으로 해결해야 할 ‘인권’의 측면에서 접근하는 것이 옳다고 믿기 때문이다.

그래서 이 책은 주거 문제를 개인이 해결해야 한다는 생각이 틀렸다고 말한다. 사람들이 살 만 한 집을 짓는 것이 아니라 ‘팔릴 만 한 집을 짓는 건설 자본은 물론, 부동산 경기 부양책이 무슨 경제를 살리는 도깨비 방망이라도 되는 양 여기는 국가의 자세 또한 틀렸다고 말한다. 집을 소유하고도 가난하게 살아야 하는 ‘하우스 푸어’를 이야기하는 것이 아니라, ‘집’ 자체를 가질 수 없는 사람들의 이야기를 하고 있다. 내일의 집 때문에 자신의 오늘을 저당잡힌 우리 이웃의 이야기를 풀어내고 있다.

그래도 내 집은 필요하다

이 책은 현장의 생생함이 녹아들어 있으며 빈곤의 처절함을 적나라하게 고발하고 있다. 저자들은 내 집 마련의 꿈을 버리라고 하지만 내 집은 정말 필요하다. 그 공간이 편히 쉴 곳이면 곧 내 집인 것이다.

집은 인권이라고 하지만 그 인권을 지키기 위해서 어떻게 해야 하는지 궁금하다. 목소리 높여 항의하고 집회 및 시위를 한다고 해서 해결되는 것은 아니지 않는가. 물론 장수마을 대안 개발프로젝트가 매우 값지고 의미 있는 시도로 보이지만 필자는 개인적으로 장수(?)를 그리 좋아하지 않아서 그냥 소박하게만 느껴진다.

21세기 한국사회 운동의 새로운 경향이 지역운동이라는 것에 대해서 이의가 없다. 그런데 지역운동의 핵심은 주거권 안정이다. 이사를 가지 않고 오랫동안 같은 마을에서 거주해야 민중의 집을 하던 공동체 운동을 하는 것이 아닌가. 그런 측면에서 이 책은 좋은 지침서이자 안내서이다. 이 하늘아래 내 쉴 곳은 과연 어디인가?

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)