물론, 이 사실들을 신문에서 읽은 적이 있을 수도 있다. 하지만 그만큼 자주 읽지는 못했을 것이다.

물론, 이 사실들을 신문에서 읽은 적이 있을 수도 있다. 하지만 그만큼 자주 읽지는 못했을 것이다.

1. 달러가 세계 기축통화라는 사실이 미국이 무역적자를 감수해야 한다는 뜻은 아니다.

2. 재정적자와 무역적자 사이에는 직접적인 연관성이 없다.

3. 21세기 초 무역적자가 폭발적으로 증가하면서 수백만 개의 제조업 일자리가 사라졌다.

4. 오늘날 무역적자는 20년 전보다 훨씬 작다.

5. 제조업 일자리가 반드시 좋은 일자리인 것은 아니다. 일자리를 좋게 만든 것은 공장이 아니라 노동조합이다.

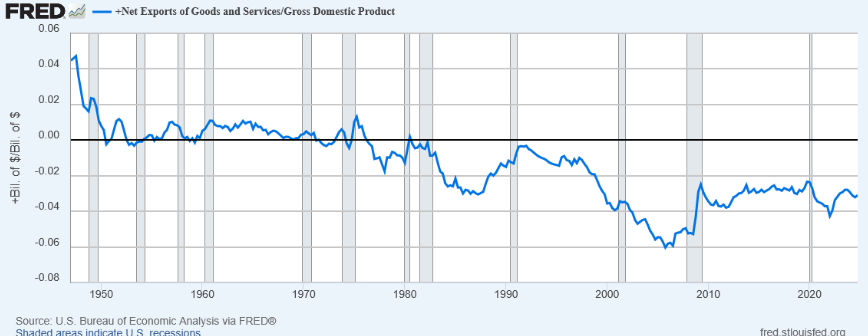

아래 그래프는 1947년부터의 무역적자 추이를 보여준다. 이 그래프는 위 다섯 가지 사실을 이해하는 데 도움이 된다.

기축통화로서의 달러와 무역적자

많은 사람들은 미국이 세계에 달러를 공급하기 위해 무역적자를 감수해야 한다고 주장한다. 왜냐하면 달러가 세계의 주요 기축통화이기 때문이다. 하지만 이 주장은 두 가지 이유로 심각하게 혼동을 일으킨다.

첫째, 달러가 주요 기축통화이긴 하지만, 유일한 기축통화는 아니다. 유로, 영국 파운드, 일본 엔화, 심지어 스위스 프랑도 각국 중앙은행들이 보유하는 외환보유고의 일부로 사용된다. 대부분의 보유고는 달러 형태이지만, 이들 다른 통화도 대안으로 활용되고 있다. 국제 무역도 마찬가지다. 대부분의 무역이 달러로 결제되긴 하지만, 기업과 국가는 자신들에게 편리한 통화를 사용하며, 그 통화가 달러가 아닌 경우도 많다.

다른 혼동의 지점은, 미국이 무역적자를 감수하지 않고도 다른 나라에 달러를 공급할 수 있다는 사실이다. 1947년부터 1973년까지의 기간을 보면 이 점이 명확히 드러난다. 이 시기 동안 미국은 대부분의 해에 완만한 무역흑자를 기록했다. 그리고 이 기간 동안 미국은 말 그대로 세계의 기축통화 역할을 수행했다. 다른 통화들은 법적으로 달러에 연동되어 있었다.

당시 다른 나라들은 미국의 해외투자를 통해 달러를 확보할 수 있었다. 미국이 외국에 투자하는 금액이 외국이 미국에 투자하는 금액보다 많다면, 미국은 무역적자를 내지 않고도 세계에 달러를 공급할 수 있다.

재정적자와 무역적자의 관계

1980년대와 1990년대 초반에는 재정적자와 무역적자를 ‘쌍둥이 적자’라고 부르는 일이 흔했다. 당시의 주장은 이랬다. 재정적자가 있다는 것은 국내 저축이 부족하다는 뜻이고, 따라서 해외에서 자금을 빌려야 하며, 그 결과 무역적자가 발생하게 된다는 것이다. (여기서 몇 단계를 생략했지만, 이게 핵심 논리였다.)

그러나 이 주장은 그 시기조차도 실제 데이터와 잘 맞지 않았다. 1987년에 국내총생산(GDP)의 3.0% 수준이던 무역적자는, 1991년 4분기에는 GDP의 0.4% 미만까지 줄어들었다. 그런데도 재정적자는 GDP 대비 비율로 계속 증가하고 있었다. 이 이론은 1990년대 후반에 완전히 무너졌다. 정부가 예산 흑자를 기록하고 있던 시점에 무역적자는 GDP의 거의 4.0% 수준까지 확대되었기 때문이다.

여기서 핵심 변수는 달러의 환율 가치였다. 1987년 레이건 행정부는 주요 교역국들과 협상해 달러 가치를 독일 마르크, 프랑스 프랑(유로 도입 이전), 영국 파운드, 일본 엔화 대비 낮추기로 합의했다. 이 협상은 성공했고, 실제로 달러 가치는 이들 통화에 비해 하락했고, 무역적자도 함께 줄어들었다.

무역적자는 1990년대 중반까지 비교적 낮은 수준을 유지했다. 그러나 빌 클린턴 행정부에서 로버트 루빈(Robert Rubin)이 로이드 벤트슨(Lloyd Bentsen)을 대신해 재무장관에 임명되면서, 정부는 공식적인 ‘강한 달러 정책’을 채택했다. 이 정책은 1997년 동아시아 금융위기에서 더욱 구체화되었다. 국제통화기금(IMF)은 고속 성장을 이루던 동아시아 국가들에게 부채 일부 탕감 대신 부채를 전액 상환하라고 강요했다. 그 결과, 이들 국가는 대규모 무역흑자를 달성하기 위해 자국 통화 가치를 달러 대비 낮춰야 했다.

IMF의 가혹한 정책은 중국을 포함한 다른 개발도상국들에도 영향을 미쳤다. 이들은 동아시아 국가들과 같은 처지를 피하기 위한 보험 차원에서 가능한 많은 달러를 비축하려고 했다. 이는 곧 자국 통화 가치를 달러 대비 인위적으로 낮추는 결과로 이어졌다. 이 시기 중국은 가장 많은 달러를 축적한 국가였고, 그 외 많은 개발도상국들도 같은 경로를 따랐다. 2000년대 초반, 무역적자는 다시 확대되었고, 결국 2005년 4분기에는 GDP의 6.0%를 넘는 수준까지 치솟았다.

두 개의 그래프가 말해주는 이야기: 2000년대의 무역적자가 수백만 개의 제조업 일자리를 앗아갔다

많은 경제학자들은 우리가 제조업 일자리를 잃은 이유가 생산성 향상 때문이며, 무역적자와는 거의 관계가 없다고 주장한다. 그들은 1970년부터 2010년까지 제조업 일자리가 전체 고용에서 차지하는 비중이 거의 직선 형태로 줄어드는 그래프를 보여주며 이 주장을 뒷받침한다.

나는 여기에 대해 제조업의 일자리 수 자체를 보여주는 다른 그래프로 반박한다. 이 수치는 경기 변동에 따라 등락을 보이긴 하지만, 1970년부터 2000년까지는 완만한 감소세만 나타난다. 그러나 2000년부터 2007년까지, 그러니까 세계 금융위기 이전에, 우리는 제조업 일자리 400만 개를 잃었고, 이는 전체의 4분의 1에 해당하는 수치다. 대공황 시기에는 또다시 200만 개의 일자리를 잃었고, 이후 이 중 절반 정도를 회복했다.

2000년대 제조업 일자리 손실을 순전히 생산성 탓으로 돌리는 것은 부정직한 주장이다. 무역적자가 폭발적으로 증가한 바로 그 시기에만 유독 생산성이 그렇게 많은 일자리를 앗아갔고, 그 이전 30년이나 이후 15년 동안은 그렇지 않았다는 점이 이상하다. 오하이오, 위스콘신, 미시간 같은 미국 중서부의 주들은 제조업 일자리의 30~40%를 잃었다. 이는 해당 노동자들과 지역 사회에 엄청난 충격을 준 사건이었다. 우리는 이 사실을 인정해야 한다. 또한 이 상황은 충분히 피할 수 있었다. 우리가 따랐던 세계화의 패턴에는 전혀 자연스러운 요소가 없었다.

마지막으로 한 가지 더 짚고 넘어갈 점이 있다. 생산성론자들이 어느 정도 옳은 점도 있다. 무역적자를 제로로 만든다 해도, 제조업 일자리 수는 소폭 증가에 그칠 가능성이 크다. 내가 계산한 바로는, 제조업 고용 비중이 노동력 전체의 8.0%에서 9.0%로 오르는 수준이다. 이 정도 변화는 획기적인 전환이라고 보기는 어렵다.

지난 15년간 무역적자는 크게 줄어들었다

이번 주 초, 내가 <뉴욕타임스> 기사에서 무역적자가 1조 2천억 달러에 달하며 사상 최고치라고 보도한 내용을 보고, 사람들이 무역적자의 규모에 대해 심각하게 혼란스러워하고 있다는 사실을 깨달았다. 하지만 이 보도는 두 가지 모두 틀렸다. 실제로 작년 무역적자는 9천억 달러 수준이었다. 1조 2천억 달러라는 수치는 상품 무역만을 포함한 것이고, 서비스 무역은 포함되지 않았다. 하지만 미국은 보험, 운송, 지식재산 사용료 같은 서비스 분야에서는 큰 흑자를 내고 있다. 서비스를 무역 이야기에서 제외할 분명한 이유는 없다.

또한, 무역적자가 국내총생산(GDP) 대비 비율로 봤을 때 사상 최고치가 아니라는 사실도 중요하다. 무역적자를 “기록적인 수준”이라고 표현하면, 이는 적자가 크고 계속 커지고 있다는 인상을 줄 수 있고, 사람들에게 위협적으로 들릴 수 있다. 그러나 현실은 2005년 최고치와 비교해 절반 수준밖에 되지 않는다. 무역적자를 문제로 본다면, 지금 그 문제는 20년 전보다 절반으로 줄어든 셈이다.

제조업 일자리를 좋은 일자리로 만든 건 공장이 아니라 노동조합이다

1980년 당시, 제조업 일자리는 특히 대졸 학력이 없는 노동자들에게 더 나은 임금과 복지를 제공했다. 하지만 이제는 그렇지 않다. 제조업 임금 프리미엄은 대부분 또는 전부 사라졌다.

이러한 변화의 가장 분명한 설명은, 제조업 부문에서의 노조조직률 하락이다. 1980년에는 제조업 노동자의 약 3분의 1이 노조에 가입해 있었고, 기타 민간 부문에서는 15% 수준이었다. 그러나 지난해 기준으로는 제조업은 8.0%, 나머지 민간 부문은 6.0%에 불과했다. 이 2%포인트 차이는 임금과 복지 수준에서 크게 작용하지 않는다.

이 말은 곧, 제조업 일자리가 건강관리, 운송, 기타 산업 분야의 일자리보다 더 나을 이유가 거의 없다는 뜻이다. 우리가 노동자들에게 좋은 임금의 일자리를 원한다면, 그것이 제조업이든 다른 산업이든 노조 일자리를 늘려야 한다.

사실은 혼란보다 강하다

무역에 관한 논쟁에서는 말도 안 되는 주장들이 넘쳐나고 있으며, 그중 일부는 트럼프 행정부만의 문제가 아니다. 앞으로 어떤 정책을 택할 것인지를 놓고 다양한 의견 차이가 있을 수 있다. 하지만 이런 의견 차이는, 지금까지 언급한 다섯 가지 사실을 바꾸지 못한다.

[출처] Five Facts About Trade You Don’t Read in the Newspaper – CEPR

[번역] 하주영

- 덧붙이는 말

-

딘 베이커(Dean Baker)는 1999년에 경제정책연구센터(CEPR)를 공동 설립했다. 주택 및 거시경제, 지적 재산권, 사회보장, 메디케어, 유럽 노동 시장 등을 연구하고 있으며, '세계화와 현대 경제의 규칙은 어떻게 부자를 더 부자로 만드는가' 등 여러 권의 저서를 집필했다. 참세상은 이 글을 공동 게재한다.