2007년 6월 30일부터 홈에버 상암점 맨바닥에 종이상자를 깔고 20여 일을 지내는 동안 밤이면 집에 있는 아이들한테서 전화가 걸려왔다. 휴대전화기 저 너머에서 아이들은 울먹였다. 당장이라도 아이들 곁으로 가고 싶었다. 하지만 몇 번이라도 집으로 달려가고 싶은 충동을 누르고 그 자리를 지켰던 것은 제대로 씻지도 못한 채 초췌한 얼굴로 옆에 누워 있는 비정규직이라는, 여자라는 서러운 이름을 가진 내 언니들과 내 동생들 때문이었다.

그렇게 시작한 투쟁이 점점 길어졌다. 그러면서 투쟁은 우리 자신이 아닌 아이들 때문에라도 멈출 수 없는 투쟁이 되었다. 하지만 아이들 때문에 힘겨운 날들이 더 많아지기도 했다.

집회를 마치고 늦은 밤에 집에 가 보니 전기가 끊겨 어두운 방에서 촛불을 켜고 공부하는 중학생 아이를 보고 놀라 아무 말도 못하고 도망치듯 방으로 들어가 주저앉았다는 조합원. 급식비를 못내 점심시간에 수돗가를 맴돌다 겨우 엄마에게 문자로 “급식비 좀 내달라”는 문자를 보냈을 아이의 심정을 헤아리면 당장이라도 이까짓 파업 때려치우고 한 푼이라도 벌어야겠다는 생각으로 갈등하는 조합원. 고만고만한 아이 셋이, 치우지 않은 밥상 곁에서 이부자리도 안 깔고 대강 널브러져 자는 모습을 보며 울컥해서 한참을 울었다는 조합원. 그런 이야기들이 투쟁하는 우리 조합원 모두의 가슴에 들어와 박혀있다. 다른 이의 아픔이 내 아픔이고 내 아픔이 다른 이의 아픔이 된 지 어느새 400일이 넘어가고 있다. 우리는 그 아픔들을 다독이며 다시 하루를 보낸다.

처음엔 투쟁조끼도 낯설고 길바닥에 앉아 팔뚝질하는 게 영 어색해 자꾸만 아래로 떨어지는 고개를 감추느라 힘들었다. 그런데 이젠 그런 때가 언제인가 싶게 생활이 되어버렸다. 조합원 대부분이 아이를 둔 주부들이고 여성들인 우리는 삶이 결코 뜻대로 되지 않는다는 것을 수없이 학습한 나이이기도 하다. 그래서인지 가진 것이 작아 오히려 행복할 수도 있다고 위안 삼기도 했는데, 어떤 이들은 “내 일터를 지키고 싶다”는 우리의 소박한 바람을 욕심으로 치부해버리기도 한다.

절망과 아픔 속에 있어서일까, 작은 촛불 하나하나가 보여주는 관심들이 눈물겹게 따스하다. 그리고 그 작은 촛불은 지금 우리에게, 인내로 투쟁을 이어나갈 수 있는 가장 절실한 희망의 빛이기도 하다. 내가 한 사람의 노동자로 희망을 품고 살아가고, 내 아이도 노동자인 엄마의 모습에서 희망을 배울 수 있는 세상을 우리는 원한다. 그 소박한 꿈을 광화문을 메웠던 그 수많은 촛불들이 함께 응원해 준다면, 지난봄 청계광장과 시청을 밝혔던 촛불 속에서처럼 외롭지는 않을 것 같다.

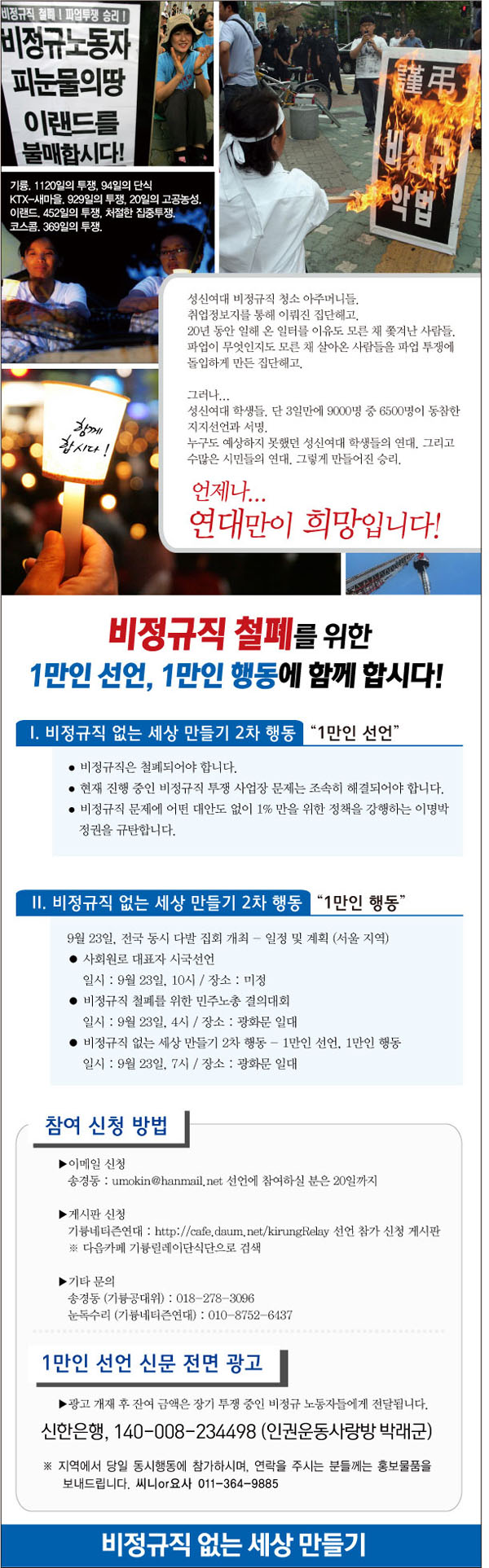

9월 23일 저녁 7시, 청계광장에서 만나게 될 평범한 촛불들의 연대가 우리 같은 비정규직 노동자들이 좀 더 서럽지 않고, 좀 더 아프지 않게 살아갈 수 있는 세상을 만드는 횃불이, 불꽃이 되기를 바란다. 좀 더 많은 이들이 ‘만인선언’에 함께 해주면 좋겠다. 좀 더 많은 이들이 ‘만인을 위한 행동’에 함께 해주면 좋겠다.

|

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)