박갑동이 일제하 독립투사들을 회고한 이 연재는 1973년 2월 13일 '내가 아는 박헌영'으로 시작해 박헌영 일대기를 다룬다. 박정희 정권의 서슬퍼런 유신의 철퇴 하에 일간지 중앙일보에 기고한 글이니 분명 노예적 언어를 강제했겠지만 황광우에게 그런 건 중요하지 않았다.

황광우는 "모든 게 새로워 엄마 젖 빨듯 빨아 먹었다. 반공주의 수사는 내게 아무것도 아니다. 나에겐 사실(fact)이 필요했다. 나는 노예적 수사들 속에 숨겨놓은 역사의 진실을 주워나갔다. 특히 이재유가 눈에 띄었다"고 도서관에서 중앙일보 연재를 읽을 때의 느낌을 기록했다. 황광우는 중앙일보 연재 속에 나오는 박헌영의 해방직전 광주 벽돌공장 노동자시절을 찾아 광주로 다시 내려가 벽돌공장 흔적을 뒤져 '붉은 벽돌'하나를 주워와 책상 앞에 두고 살았다.

서슬퍼런 유신 통치의 1973년 무려 65회에 걸쳐 ‘남기고 싶은 이야기’란 연재물로 진보당 사건과 죽산 조봉암을 다뤘던 신문도 중앙일보였다. 1983년 죽산 조봉암 평전을 썼던 이영석도 중앙일보 기자였다. 감옥에서 나온 신영복도 자주 중앙일보 지면에 얼굴을 비췄다.

80년대 운동권의 필독서였던 잭 런던의 <강철 군화>를 번역해 우리에게 많은 영감을 줬던 차미례도 중앙일보 문화부 기자였다. 차미례 기자는 <강철군화> 말고도 아옌데 군사 쿠데타로 숨진 칠레의 민중가수 <빅토르 하라> 평전도 번역했다.

오늘날 민족문제연구소의 맹아를 만든 재야 친일문제연구가 고 임종국 선생도 70년대 중반 이후 중앙일보 문화면에 자주 기고했다. 임종국 선생은 <월간중앙>에 '중추원 참의', '징용', '학도지원병', '일제 고등계형사' 등 무게 있는 글을 계속 기고했다. 임종국 선생은 80년대 중반엔 중앙일보에 '파한잡기'라는 문패를 단 고정칼럼으로 청산하지 못한 친일 반민족사를 써내려 갔다.

임종국 선생이 중앙일보와 인연을 맺은 건 당시 중앙일보 문화부 이근성 기자 때문이었다. 이 기자는 임종국 선생을 취재원을 넘어 깊이 존경하고 따랐다. 임종국 선생은 1988년 펴낸 <일본군의 조선침략사1>의 서문에 "희귀 자료입수에 힘을 써 주신 재일교포 박해석 씨와 중앙일보 이근성 씨"에게 감사의 마음을 전했다. 이 기자는 이후 프레시안을 만들어 상임고문을 맡기도 했다.

|

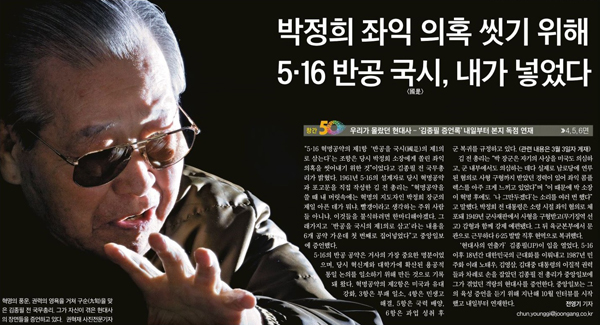

▲ 김종필 증언록 연재를 알리는 3월 2일자 중앙일보 1면 |

재벌신문 중앙일보는 선발주자였던 조선, 동아일보를 따라잡기 위해 이렇게 쟁쟁한 문화부 기자들을 보유해 다른 신문이 다루기 쉽지 않은 주제나 소재를 <남기고 싶은 이야기들> 지면에 소개했다. 그랬던 중앙일보가 지난 3일부터 김종필 증언록을 싣고 있다.

그 쟁쟁했던 중앙일보 문화부 기자들은 권력보다 돈이 앞서는 신문시장을 만들어낸 1990년대 들어 하나 둘 빠져나가기 시작했다. 몇 번의 지면으로 본 김종필의 증언록은 역사학자들의 손을 거쳐 대부분 알려진 사실이고, 특별한 것도 없다. 다만 몽니의 대가인 김종필이 비사로 정사를 덮으려는 해괴망측한 꼼수를 부리지 않았으면 한다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)