|

[출처: 참세상 자료사진] |

이주노동자들은 한국인 보다 두 배 더 일하지만, 두 배 더 적은 임금을 받는다. 밥 먹고 바로 일하고, 야근도 하고, 주말에도 일하지만 초과근무수당도 없다. 하지만 산재의 위험은 크다. 다쳤을 때는 산재 처리 대신 직접 치료한다.

‘이주노동자 인권/노동권 실현을 위한 대구지역연대회의(연대회의)’는 지난 4월 한 달 동안 대구지역 이주노동자를 대상으로 노동실태를 조사했다. 조사 결과에 따르면, 고용허가제 시행에도 여전히 저임금과 열악한 환경, 산업재해 등은 개선되지 않았다. 오히려 사업장이동제한으로 미등록 이주노동자를 양산하고 있었다.

최저임금, ‘남의 나라 사람들 이야기’

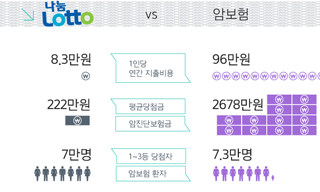

2010년 현재 법정최저시급은 4110원이다. 반면 이주노동자들의 평균시급은 3900원이다. 실제로 설문조사 응답자 중 57%가 최저임금 미만의 임금을 받는다고 답했다.

또한 제조업에 종사하는 이주노동자의 임금 총액은 한국인의 58.8% 수준에 불과하다. 한국인 제조업 월 임금총액은 2,162,857원이며, 이주노동자의 임금 총액은 1,270,913원이다. 이주노동자는 한국의 비정규노동자보다 열악한 환경에 놓여있는 것이다.

특히 미등록 이주노동자의 임금은 더 열악하다. 등록 이주노동자의 평균 시급은 3900원을 약간 상회하지만, 미등록 노동자는 시급 3900원도 받지 못한다. 미등록이주노동자가 등록이주노동자보다 체류기간이 더 길고, 작업의 숙련도, 한국 언어의 소통이 더 낫지만 미등록이라는 신분이 임금 차별을 낳고 있는 것이다.

|

[출처: 참세상 자료사진] |

이주노동자는 적은 임금에도 오랜 시간 노동한다. 이들의 한 달 평균 쉬는 날은 2.88일. 한 달에 하루도 쉬지 못하는 이주노동자는 17.4%에 달했다. 심지어 식사 후 휴게시간조차 주어지지 않았다. 설문조사 응답자 중 21%가 밥 먹고 바로 일을 한다고 답했다. 그렇게 집계된 이주노동자의 하루 평균노동시간은 11.5시간. 그들에게 주 40시간 노동은 의미가 없다.

산재 위험 공장도 ‘사업장 이동 제한’으로 이직 어려워

이주노동자의 일자리는 한국인들이 꺼리는 3D업종이 대부분이다. 때문에 이주노동자 역시 현장의 위험성을 알고 있다. 설문 조사에서 ‘현장이 위험하다’고 답한 이주노동자는 67.2%였다. 이들 중 가장 많은 23.3%의 응답자가 현장에서 ‘위험한 기계나 약품을 다룬다’고 답했다.

실제로 일하다 다친 경우도 과반수를 넘었다. 52%의 이주노동자가 현장에서 다쳤다고 답했다. 또한 이들 중 47.4%가 산업재해에도 불구하고 산재처리 하지 않고, 본인이 직접 치료하고 있었다.

적은 임금, 장시간 노동, 산재 위험에도 이주노동자들은 일터를 마음대로 옮길 수 없다. 노동허가제하의 ‘사업장 이동 제한’이 이들의 발목을 잡고 있기 때문이다. 지난 7월, 이주인권연대가 조사한 자료에 따르면, 사업장 이동을 원했으나 실패한 경험이 있는 노동자가 35.6%에 달했다. 이들 중 55.3%는 그냥 참고 일한다고 답했다.

이주노동자가 이직을 결심하는 가장 큰 이유는 임금이 적거나, 지급하지 않기 때문이었다. 또한 힘든 일, 욕설과 폭력, 해직, 차별 등의 이유도 있었다. 하지만 사업장 이동 제한은 이들을 열악한 노동현장에 묶어 두고 있다. 이곳을 허가 없이 빠져 나오면 ‘미등록 체류자’로 낙인 찍혀 단속에 쫓기기 때문이다.

연대회의는 “사장이 이주 노동자들의 사업장 이동에 동의 해주지 않으면, 이들은 늘 사장의 임금체불과 관리자의 상습적인 폭력과 성희롱에 시달릴 수밖에 없다”고 지적했다. 이어서 “사업장 이동의 자유와 완전한 노동3권을 보장받을 수 있는 노동허가제가 하루 빨리 시행돼야 할 것”이라고 주장했다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)