|

▲ 산업재해로 손가락을 잃은 파키스탄에서 온 이주노동자 후세인씨. 그는 한국에서 13년 일했지만, 의료혜택을 제대로 받지 못했다. [출처: 뉴스민] |

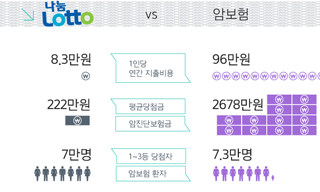

한국에서 일하는 이주노동자들이 아파도 의료기관을 이용하기 어렵고, 특히 미등록 이주노동자들은 국민건강보험에 가입할 수 없어 의료 이용 사각지대에 놓여 있다는 설문조사 결과가 나왔다.

성서공단노조 부설 성서이주노동자무료진료소는 25일 개소 10년을 맞아 성서공단에 근무하는 이주노동자 237명을 대상으로 2012년 9월부터 11월까지 실시한 이주노동자 건강권 실태조사 결과를 발표했다.

이주노동자 건강보험 가입률 절반도 안돼

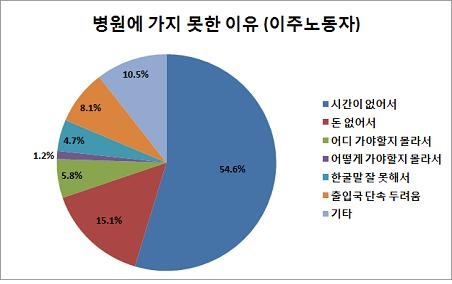

32.5% 병원 가고 싶어도 못 가...시간 없어서 못 간다 54.7%

조사 결과 의료기관 진료의 첫 관문인 국민건강보험 가입률이 절반도 안 되는 48.1%인 것으로 드러나 의료기관 접근부터 쉽지 않은 것으로 드러났다. 제도적으로 고용허가제로 등록된 이주노동자만 건강보험에 가입할 수 있다. 사업장 이전 등의 이유로 고용허가제 미등록 상태인 이주노동자는 건강보험 가입이 원천 차단돼 있다. 또, 등록된 노동자 가운데서도 6%가 건강보험에 가입돼 있지 않았다.

|

[출처: 성서이주노동자무료진료소] |

건강보험에 가입된 이주노동자라고 하더라도 의료기관 이용에 장벽은 존재했다. ‘최근 1년 동안 병원에 가고 싶은데 못 갔다’고 대답한 이주노동자도 32.5% 달했다. 가지 못한 이유는 시간이 없어서가 54.7%로 가장 높게 나타났다. 이는 직장에서 의료 이용 시간을 보장받지 못하고 있음을 보여준다.

앞선 ‘시간이 없어서’라는 대답에서 드러나듯 이주노동자의 의료기관 접근성이 떨어지는 데는 열악한 노동 조건이 근본적 원인임을 짐작할 수 있다. 월 휴무일수 질문에 68.4%(145명)가 4일 쉰다고 대답해 절반 이상의 이주노동자가 주 6일 근무를 하고 있음을 알 수 있다. 2011년 7월부터 5인 이상 사업장에 대해서도 주 40시간 근무가 적용됐음에도, 주 5일 근무가 이주노동자에게는 요원한 일임을 보여준다.

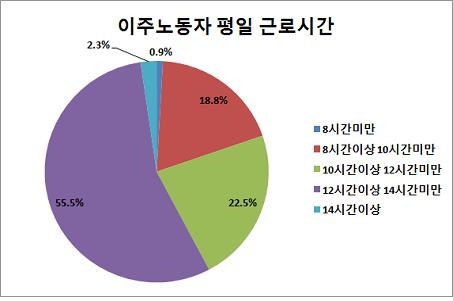

평일 근로시간 질문에는 55.4%(118명)가 ‘12시간 이상 14시간 미만’ 근무한다고 응답해 장시간 근로가 의료기관 이용에 영향을 미쳤음을 간접적으로 확인할 수 있다. 성서공단노조에서 2011년 실시한 50인 이하 한국노동자 평균근무시간이 10.21시간으로 나타난 점을 미뤄볼 때 이주노동자들이 한국노동자보다 더 장시간 근무하고 있음도 확인됐다.

|

[출처: 성서이주노동자무료진료소] |

3D업종에서 산재 위험에 노출돼 있지만, 산재 교육과 정보 제대로 몰라

일하면서 위험하다고 느낀 적이 있다고 응답한 이주노동자는 42.8%였고, 위험 요인으로는 ‘위험한 기계나 약품 취급(41.3%)’, ‘시끄럽거나 나쁜 냄새(22.9%)’, ‘한국어를 못해서 하는 일을 모른다(16.5%)’ 등을 꼽았다. 이는 이주노동자들이 일하는 곳이 3D업종으로 한국노동자들이 꺼리는 사업장에 종사해 산업재해의 위험에 노출될 확률이 높음을 짐작게 한다.

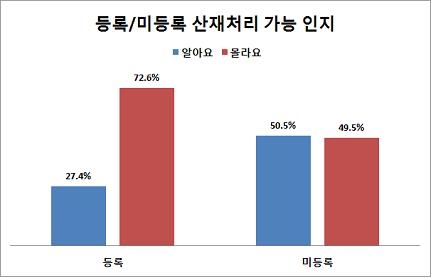

일하던 중 다친 적 있었다는 이주노동자는 24.9%로 그리 높지 않았으나, 상해 시 치료 비용 부담에 대한 질문에 38%만이 회사가 부담했다고 응답해 산재치료를 제대로 받지 못하고 있음이 드러났다. 그리고 업무상 상해 시 미등록 이주노동자가 산재치료가 가능한 것을 알고 있느냐는 질문에 36.5%만 알고 있다고 대답해 산업재해에 대한 교육과 정보가 제대로 제공되지 않았음을 알 수 있다.

|

[출처: 성서이주노동자무료진료소] |

“건강권을 포함한 권리 교육 부재”

“지역의료보험, 미등록 이주노동자에 대한 지원금 늘어나야”

실태조사 결과에 대해 임복남 성서공단노조 위원장은 “한국에서 일하는 많은 이주노동자의 건강권이 사각지대에 있음이 드러났다”며 “고용허가제로 들어오는 이주노동자에 대한 교육을 산업인력공단에서 진행하는데 건강권을 포함한 권리 교육은 없고 기업체에서 어떤 사람을 좋아하는지에 대한 교육만 있다”고 건강권에 대한 기초적 교육 부재 문제를 지적했다.

이어 임복남 위원장은 “미등록 이주노동자는 건강보험이 없어 미등록 이주노동자를 지원하는 대구의료원으로 몰린다. 이마저도 지원금이 끊기는 10월 말이 되면 지원받을 수 없다”며 “장기적으로 모든 이들에게 건강보험에 가입할 수 있도록 지역의료보험을 확대해야 하고, 현실적으로는 미등록 이주노동자에 대한 의료 지원금이 확대해야 한다”고 말했다.

현재 미등록 이주노동자, 난민이나 재판 등의 목적으로 임시체류(G-1)하고 있는 이주노동자는 건강보험에 가입할 수 없다. 대구에서는 대구의료원이 유일하게 미등록 이주노동자에 대한 의료 지원을 하고 있다. 대구적십자병원도 의료 지원을 하고 있었으나, 지난 2009년 폐원하면서 미등록 이주노동자는 대구의료원으로 몰리고 있다. 보건복지부가 대구의료원에 지원하는 예산이 바닥나는 연말이 되면 미등록 이주노동자들은 저렴한 공공의료 혜택을 받을 수가 없다.

임복남 위원장은 “최근 진주의료원 폐원 문제로 시끌시끌하다. 늘어나야 할 공공의료원이 점점 줄어들고 있다. 미등록 이주노동자뿐 아니라, 빈민을 위한 공공의료를 확충해 나가야 할 것”이라고 덧붙였다. (기사제휴=뉴스민)

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)